TT種まきさんから素敵なレポートが年明けに届きました。

昨年、全国大会で開発者の中川一郎さんが、タッピングタッチはまさに「愛」であることを話してくれましたね。また、最近タッピングタッチとポリヴェーガル理論との関係をもっと勉強していこう、と3月のスタディフォーラムのテーマにもなっています。

それらが盛り込まれたような、タッピングタッチの本質をぎゅっと濃縮したような(?)レポートでびっくり感動しました。

自律神経の働きが悪くなっている私たちにとって、その調整機能を育て、蘇らせ、強化するタッピングタッチは必須ですね。子どもは言語化できない身体から湧き起こる感覚を育み、大人はそれを取り戻していかないと・・・ね。

事務局長 中川祥子

【泣き止まない2歳児とタッピングタッチ】

2歳児の孫の寝かしつけ。ママがいるとベットに入ると直ぐに眠るのに、ママが仕事でいない夜は30分ほど大泣きが止まりません。

2歳児の孫の寝かしつけ。ママがいるとベットに入ると直ぐに眠るのに、ママが仕事でいない夜は30分ほど大泣きが止まりません。

いつも自分を守ってくれるママがいない寝る前の不安。分離不安を言葉で伝えられない。泣くしかできない無力な幼い子供。その切なさ。生命としての根源的な得体の知れない不安や恐怖はこんな事だろうな、と小さなからだを包むように抱いてなぐさめます。

しかし泣き止まない。そうか、関わりをもっと深いものにするには…。向き合い抱き合った私の手がTTを思いだしました。優しく背中に触れてトン…トンとケアタッピング。

「大丈夫、大丈夫、あなたが愛おしい」抱っこによる身体の温もりと、ケアタッピングの左右交互の安定した手のタッチ(振動)を二人でしばらく共有。泣き声が穏やかになり、じんわりと背中側から身体全体がゆるんだ感覚。磁石のように二人のお腹側が結びつく一体感。幼な子は泣き止み、規則的な腹式呼吸で眠りにつく。その深い寝息が響いて大人も満ちていく。二人でひとつの生命体のようでした。その体験は『愛』以外何ものでもありません。

交感神経と副交感神経のバランスが悪くなり、ギャン泣きする。次第に副交感神経が優位になり、呼吸が安定する。その時、幼児の安定した呼吸が大人に伝わり、大人も満たされていく。抱きしめだけでは、得られない相互の深い交流がTTによって得られた体験でした。

翌朝は、起きてすぐに幼児と目が合い、にっこり。あきらかに信頼関係が深まり、コミュニケーションがスムーズでした。その調和した関係はママにも伝わり、安心して仕事に出かけました。

近年の子育ては、こういった言語に表れない身体から湧き起こる感覚がおざなりになっていますが、本来の非言語的生命エネルギー交流の原点はここにあり、意識的に係る事で育まれていくように思います。

この体験においてTTは関係性の中で、生命エネルギーの生きる力の源である『愛』を相互活性化するツールであると確信しました。

種まきさん N.

さて昨年末、ついに3時限に渡る小学5,6年生向けの授業で使えるパワポが完成しました。

さて昨年末、ついに3時限に渡る小学5,6年生向けの授業で使えるパワポが完成しました。 授業時間が45分と短縮されており、小学4年生という対象なので、授業の中身や流れを柔軟に変更したり、話し過ぎないよう、またパワポも文字が多すぎないようになど、メンバーから沢山のフィードバックがありました。

授業時間が45分と短縮されており、小学4年生という対象なので、授業の中身や流れを柔軟に変更したり、話し過ぎないよう、またパワポも文字が多すぎないようになど、メンバーから沢山のフィードバックがありました。

2月には、無事に4つのクラスでTTを紹介できた様子の報告があり、みんなからのフィードバッ

2月には、無事に4つのクラスでTTを紹介できた様子の報告があり、みんなからのフィードバッ 昨年

昨年 タッピングタッチのセルフケアをした後、お年寄りと子どもがペアになって

タッピングタッチのセルフケアをした後、お年寄りと子どもがペアになって 時間の都合もあって交代することはできませんでしたが、「

時間の都合もあって交代することはできませんでしたが、「 毎月最終日曜日に開催されている「タッピングタッチで家族のじかん」は、子育て中の家族はもちろん、ご夫婦でタッピングタッチをやりたい方や、年老いた親御さんにしてあげたい方も大歓迎です。8月には、94歳のお姉さんにタッピングタッチをした方もご参加でしたよ。

毎月最終日曜日に開催されている「タッピングタッチで家族のじかん」は、子育て中の家族はもちろん、ご夫婦でタッピングタッチをやりたい方や、年老いた親御さんにしてあげたい方も大歓迎です。8月には、94歳のお姉さんにタッピングタッチをした方もご参加でしたよ。

Yさんは、「7月からのインストラクター養成講座で学び、今は実践をしているところです。94歳の姉にタッピングタッチをしたら、まず『優しいね』とひとこと。そして『亡くなった姉妹にしてあげられたらよかったね』と言われました」と話されました。

Yさんは、「7月からのインストラクター養成講座で学び、今は実践をしているところです。94歳の姉にタッピングタッチをしたら、まず『優しいね』とひとこと。そして『亡くなった姉妹にしてあげられたらよかったね』と言われました」と話されました。 Moさんは「子どもが不登校だった時に、タッピングタッチを担任の先生に教えていただきました。現在、子どもは大学生になりましたが、緊張がつよいです」と話されました。

Moさんは「子どもが不登校だった時に、タッピングタッチを担任の先生に教えていただきました。現在、子どもは大学生になりましたが、緊張がつよいです」と話されました。 タッピングタッチがしてくれたと感じています。娘は今では3人の子どもの母親になって、元気にやっています」とお話しました。

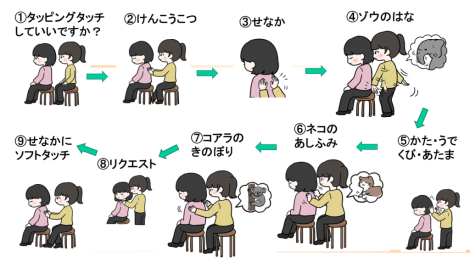

タッピングタッチがしてくれたと感じています。娘は今では3人の子どもの母親になって、元気にやっています」とお話しました。 本多さんはこの絵をぬりえにして、大人が話しているとき、子どもがぬりえで待てるように工夫したり、スタッフが頭にゾウやコアラの絵をつけるなどキャラクターを上手に利用しているそうです。

本多さんはこの絵をぬりえにして、大人が話しているとき、子どもがぬりえで待てるように工夫したり、スタッフが頭にゾウやコアラの絵をつけるなどキャラクターを上手に利用しているそうです。