From 中川一郎(いちおん) 2023年8月31日

あわただしく厳しい社会状況のなか、集い、出会い、気づき、学び、交流を共有できたことに、心から感謝しています。出会いがあり、別れがあり、人生の本質は「一期一会」です。大会をとおして意識した「今・ここ・出会い」がとても貴重で、いとおしく感じています。

地理や時間的なことで、オンライン参加だった人たち。または、参加を考えたり予定したりしていたけれど、都合が合わなくなって参加できなかった方々。様々な理由で今回は直接お会いできなかったかたも多かったですが、ぜひ次の機会を楽しみにしておきたいと思います。

今回の大会は、ワークショップ形式でした。プレプログラムも含めて、たくさんのワークを共有しました。ぼくにとっては、その一つひとつが貴重で思い出深いものです。多くのインストラクターの活動報告も素晴らしかったです。

参加してくださった方々の体験はどのようなものだったでしょうか? TT協会からアンケートのリクエストメールが届いていると思いますので、率直なご感想やフィードバックをお寄せください。一つひとつ丁寧に読ませてもらい、自身の学びとし、今後の企画などの参考にさせて頂きます。

正直なところ、大会が終わるまえに、少しまとまった話をしたかったのですが、時間切れになってできませんでした。ですから、気持ち的には少し尻切れトンボな感じがあったのですが、振り返ってみると、それはそれで良かったのではないかと感じています。

今回はワークショップ形式での集いでしたから、ワークの体験を共有しながら、内的にはそれぞれの大切な気づきや学びがありました。それをへんにまとめてしまわないことで、得るものが多かったのではないかと思うのです。なによりも、ご自身の気づきや学びを活かして、より良い人生を歩んでいただければ嬉しいです。そしてよろしければ、またひとつひとつ、タッピングタッチの種まきをしていきましょう。

コロナの影響もあり、私たちの社会も生活もつらいところになった感じがあります。多くの人は他者をこわがり、人との出会いをさけ、ふれ合うことを避けながら生きているかのようです。そして社会全体に、不安や孤独が蔓延し、それを麻痺させるかのように、ゲーム、スマホ、ネットに向かい、依存していっているようです。

新型コロナウィルスの感染が広がるまえ、タッピングタッチの活動は活発になり、各地でたくさんの講座や体験会がひらかれたりして、まさに草の根の活動(Grassroots Movement)といった感じでした。それがコロナの影響で活動が難しくなり、オンラインも含めて色んな試みは続いていますが、まだまだその勢いは取り戻せていません。

そんななか、タッピングタッチをどんな風に役立てていけるのでしょう。心を閉ざし、ふれ合うことを避けている人たちへは、なかなか難しいですね。でも、まだまだ関わりを求め、ふれ合いやケアを必要としている人たちは少なくありません。僕たちは、まずはそのような人たちへ、勇気を出して手を差し伸べていければと思うのです。

今回の大会では、「○○さん、タッピングタッチをさせてもらえますか?」「○○さん、タッピングタッチでケアしてもらえませんか?」と声をかけて、しあいっこするワークもしました。感想からは、ケアしてくださいとお願いすることに、思う以上に勇気がいったこと。リクエストを受けてしてあげることの喜びなど、たくさんの気づきや感動がありました。

予想以上にもりあがったワークの一つでしたが、そのスピリットを大切にできればと思います。一つひとつはとても小さいですが、その一つひとつの出会いやケアを大切にして行ければと思います。

北大路書房の新刊「<ふれる>で拓くケア タッピングタッチ」の「第7章:厳しい時代を乗り越えるための6つのポイント」では、下記のように表現しています。

「そこにきちんと気持ちを向けて、それを大切にするということです。ていねいにふれる、ひとつひとつ大切にすることで物事が変わっていく。そういった視点であり、実践なのです。

現代の山積する問題を目の前にすると、希望を失い、動けなくなってしまいそうになります。しかし、今ここを大切にして、このひとつひとつを大切にする。一人ひとりのケアを大切にすることが実りに繋がっていくのです。

マザーテレサ氏は、「どれだけ多くをほどこしたかではなく、どれだけの愛をもってしたかがなにより大切です」と語っています。なんどもいろいろなところで語られた貴重な言葉です。タッピングタッチの実践にも重なります。

たくさんが大切なのではなくて、今のひとつひとつが大切なのです。共鳴する仲間たちと一歩一歩前に進むことで、大きな力になっていくのです。」 p245

そしてもう一つ大切なことを「あとがき」に書いています。

「私は、タッピングタッチが、草の根のように力強く広がり、野の花のようにやさしく、あたたかく、そっとさりげなく人や家族の生活をサポートしていくような存在であってほしいのです。そして、ケアする全ての人々に役立ち、ふれあいやつながりをとり戻していくことで、どんな社会状況であっても、私たちが人間性や支え合いの関係を失わずに生きていけることを、心から願っています。」p256

今、化学肥料や農薬にまみれた食べ物、添加物や保存剤がふんだんに加えられた食べ物がへいきで売られ、病気が蔓延し、ますます病人・半病人が増えています。そして他のたくさんの要因が複合的に影響して、全国の超過死亡の数は10万人単位で増えています。(参考までに、最近の報道では、ウクライナの犠牲者は1万人を越えたと報告されています。)

そんななか、ぼくたちはどのようにサバイブしていけるのでしょうか? 大会でお伝えしたように、ぼくたちは、オーガニックガーデンを始めたりしながら、もう一度「生きる」ことにとりかかっています。それで解決できるようなものではありませんが、完全無農薬でとてもおいしい野菜を頂くとき、自然や命の力強さを感じ、そして心も体も喜んでいるのを感じます。

そして、この大会でのみなさんの満面の笑顔ややさしさにふれて、もういちど一歩一歩進んでいこうと感じています。ケアを必要としている人たちへ、ひとつひとつ届けていきたいです。みなさんとも、タッピングタッチの畑仕事や種まきを、楽しくご一緒できれば幸いです。よろしくお願いします♬

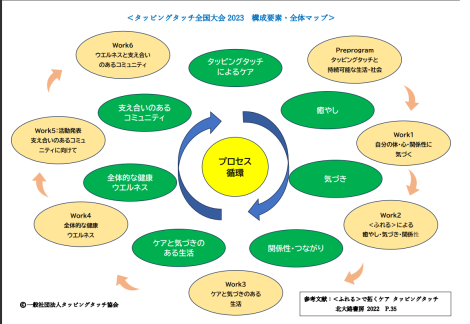

追伸1:今回の大会に関する「ホリスティックケアの循環図」をPDFにしたものをアップしました。それぞれのワークも書き込んであるもので、ワークショップのマップのようなものです。大会でも印刷したものを掲示してありましたが、参考にしてください。

追伸1:今回の大会に関する「ホリスティックケアの循環図」をPDFにしたものをアップしました。それぞれのワークも書き込んであるもので、ワークショップのマップのようなものです。大会でも印刷したものを掲示してありましたが、参考にしてください。

追伸2:今回の大会では、福井幹さんとタッピングタッチのコラボの新しいCD(Healing Forest of Tapping Touch タッピングタッチ 癒しの森)が活躍しました。残念ながら幹さんに来てもらうことはできませんでしたが、彼がそこに一緒にいて、やさしく奏でてくれているかのような錯覚を感じることもなんどもありました。タッピングタッチとともに、深まり、より多くの人たちに役立つことを感じました。大会でも、おおくの方が購入してくださったようで、ありがたいです。幹さんは、病気の友達などにも贈りたいとのことでしたが、よろしければ、みなさんも様々な形で役立ててもらえると嬉しいです。(より多くの購入によって、制作費をカバーしたり、今後のタッピングタッチの活動への支えになります。)

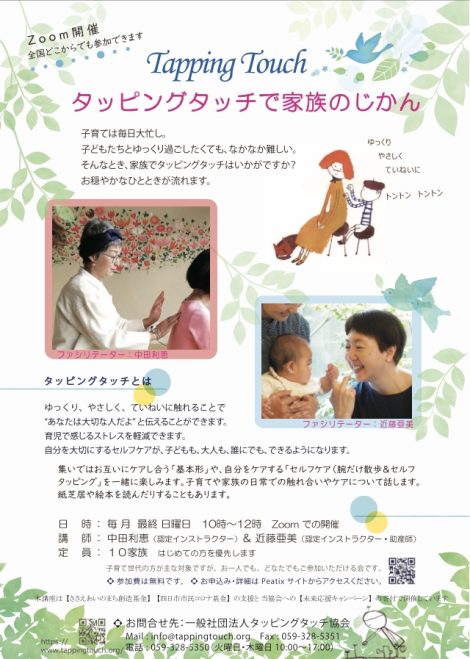

追伸3:大会の資料にも含まれていた「タッピングタッチで家族のじかん」に関しても一言。中田利恵さんと近藤亜美さんが講師で、中川祥子さんも一緒に継続している大切な企画ですから、参加や紹介など、ご支援よろしくお願いします。くわしくはステキなフォトが入ったチラシをご覧ください。

中川一郎(一音)

最近の試みとしては、先月「タッピングタッチ・セルフケア・プログラム」をおこないました。3回の講座に加えて、2週間のあいだ毎日20分ほどのセルフケアをする、というオンライン・プログラムです。

最近の試みとしては、先月「タッピングタッチ・セルフケア・プログラム」をおこないました。3回の講座に加えて、2週間のあいだ毎日20分ほどのセルフケアをする、というオンライン・プログラムです。

触れることやケアし合うことが中心のタッピングタッチは、この時代に役立たないのではと感じたときもありました。でも、その思いもしばらくすると払拭されました。コロナによって心の余裕がなくなり、関係性や相互支援が希薄になるなか、お互いをケアすることを基礎としたタッピングタッチの有用性が浮き彫りになってきたからです。

触れることやケアし合うことが中心のタッピングタッチは、この時代に役立たないのではと感じたときもありました。でも、その思いもしばらくすると払拭されました。コロナによって心の余裕がなくなり、関係性や相互支援が希薄になるなか、お互いをケアすることを基礎としたタッピングタッチの有用性が浮き彫りになってきたからです。

がでるなか、タッピングタッチ協会でも、予防対策や今後の活動に関して話し合いを積み重ねてきました。みなさまにも、私たちの考えなどをお知らせすることで、少しでもサポートに成れればと思います。

がでるなか、タッピングタッチ協会でも、予防対策や今後の活動に関して話し合いを積み重ねてきました。みなさまにも、私たちの考えなどをお知らせすることで、少しでもサポートに成れればと思います。 そんな中、タッピングタッチをすることによって、心身のバランスを整え、副交感神経優位にすることで、抵抗力や免疫力をアップすることが期待できます。現在はまだ特効薬もワクチンも開発されていませんから、自分自身の免疫や抵抗力が頼りです。

そんな中、タッピングタッチをすることによって、心身のバランスを整え、副交感神経優位にすることで、抵抗力や免疫力をアップすることが期待できます。現在はまだ特効薬もワクチンも開発されていませんから、自分自身の免疫や抵抗力が頼りです。