毎月継続した活動が素晴らしい「ほっこり会」です。

離れた家族に送っていた「タッピングタッチ」の本。そして久しぶりに会われたその家族を「ほっこり会」に誘って、メンバーに交じって基本形を丁寧に体験されたようです。すぐに効果や結果を求めないで種を蒔き、ゆっくり、やさしく、ていねいにタッピングタッチに誘われたんだなあ・・・と想像しました。

***************************

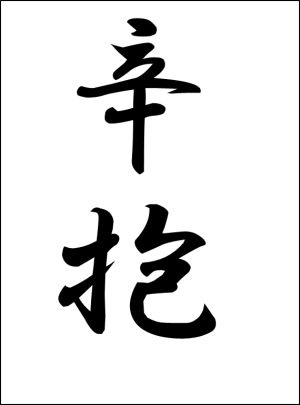

タッピングタッチを楽しむ集い「ほっこり会」(第32回) 8月25日(木曜 日)の報告です。

日)の報告です。

近況報告では、メンバーの中にコロナウイルスの感染で陽性になり、家族にも感染して回復している人や孫の世話に行った先で子供が陽性になり、濃厚接触の疑いで子供の家で自宅待機となりました。身近に感染が広まっていますので、これからも気を付けていきましょう。

今回はいつものメンバー4人と、遠方の実家のお母様が兵庫県に来られていたので一緒に参加されました。以前タッピングタッチの本を送られていたので、タッピングタッチは初めてですが、少しご存知でした。

最初にアセスメント用紙の記入をして、ストレスチェックカードのシールを貼って変化を見てみました。「5ステップ腕だけ散歩」と、「基本型」を2回しました。

「5ステップ腕だけ散歩」は初めてのガイド役と言われていましたがスムーズにされていました。「基本型」は初めてのお母様がおられましたので、丁寧に付き添いながらガイドをされました。

感想は・・・

事務所の引越しで肩や腰が凝っていましたが良くなりました。

昼食後だったので最初から眠たくなってきました。

身体がほぐれて良くなってきました。

タッピングタッチのDVDを見て練習しています。

手が温かくなってきました。

などありました。

2022年8月4日(木)20:00~21:30 「看護とTTを語る会」がオンラインで開催されました。

2022年8月4日(木)20:00~21:30 「看護とTTを語る会」がオンラインで開催されました。

ると気楽

ると気楽