3月から5回にわたり、能登半島のグループホームや避難所、障がいを持つ方の就労支援事業所や特別養護老人ホーム、お風呂屋さんでの大学主催のイベントなど多岐にわたる場所でインストラクターがタッピングタッチによる支援をしてきました。被災地支援ー>https://www.tappingtouch.org/?tag=disasteraid

3月から5回にわたり、能登半島のグループホームや避難所、障がいを持つ方の就労支援事業所や特別養護老人ホーム、お風呂屋さんでの大学主催のイベントなど多岐にわたる場所でインストラクターがタッピングタッチによる支援をしてきました。被災地支援ー>https://www.tappingtouch.org/?tag=disasteraid

能登半島の被災地の復興が進まないなか、今度は宮崎県日向沖で震度6の地震が起こり、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」呼びかけもあり(現在は終了)、不安になった方も多いと思います。そういうときもタッピングタッチをしましょう。心が落ち着きます。一緒にタッピングタッチができる体験会が、全国(オンライン含む)で開催されています。

基礎講座やセルフケアプログラムの受講もおすすめです。

子どもたちも不安を抱えています。ニュースや大人の反応に敏感です。

子どもたちも不安を抱えています。ニュースや大人の反応に敏感です。

親子で安心の時間をもちたいですね♡

ぜひ、「タッピングタッチで家族のじかん」をご活用ください。

*******************************************

タッピングタッチでの被災者支援~能登半島地震・被災地での活動⑤~

8月10日(土)、石川県能登町の「グループホームなかよし」(2ユニット・入居者18名・認知症対応型共同生活介護)で活動しました。ご入居者と職員の方々にタッピングタッチのケアをしました。

8月10日(土)、石川県能登町の「グループホームなかよし」(2ユニット・入居者18名・認知症対応型共同生活介護)で活動しました。ご入居者と職員の方々にタッピングタッチのケアをしました。

この日は、山口の橋村雅子さん、長野の渡邉冨美恵さん、大分の山下誠二さん、大阪の平由佳さんと、神戸の鈴木の5名で伺い、今回も能登福祉救援ボランティアネットワークの後藤さんがコーディネーターとして全面的にサポートしてくださいました。

<準備のこと>

「グループホームなかよし」さんは震災で建物が使えなくなり、 発災初日から、同系列の障害者施設の多目的ホールに避難されていました。新築の施設がこの度完成し、前週にお引っ越しされたところでしたので、コーディネーターの後藤さんから「何かサプライズでお祝いできれば!」と声をかけていただき、バルーンアートで花束をプレゼントすることに。また、ご入居者のお部屋に「彩りを添えられたら」とお一人ずつに小さなお花のバルーンを作りました。5名のインストラクターは当日の朝に金沢駅で集合したため、事前にみんなで作業することはできませんでしたが、現地まで2時間30分ほどの車中を活用して、最後の仕上げを一緒にしていただきました。

発災初日から、同系列の障害者施設の多目的ホールに避難されていました。新築の施設がこの度完成し、前週にお引っ越しされたところでしたので、コーディネーターの後藤さんから「何かサプライズでお祝いできれば!」と声をかけていただき、バルーンアートで花束をプレゼントすることに。また、ご入居者のお部屋に「彩りを添えられたら」とお一人ずつに小さなお花のバルーンを作りました。5名のインストラクターは当日の朝に金沢駅で集合したため、事前にみんなで作業することはできませんでしたが、現地まで2時間30分ほどの車中を活用して、最後の仕上げを一緒にしていただきました。

風船の花束は珍しかったようで、男性のご入居者が近くでじっくりと眺めておられました。「いいねぇ、すごいねぇ、これは作るのにどのくらいかかるの?」等、ニコニコと話しかけてくださり、会話も弾みました。お一人ずつのお花のバルーンは、職員さんがていねいに「どの色にする?」とご入居者に声をかけてくださっているのがとても嬉しかったです。

風船の花束は珍しかったようで、男性のご入居者が近くでじっくりと眺めておられました。「いいねぇ、すごいねぇ、これは作るのにどのくらいかかるの?」等、ニコニコと話しかけてくださり、会話も弾みました。お一人ずつのお花のバルーンは、職員さんがていねいに「どの色にする?」とご入居者に声をかけてくださっているのがとても嬉しかったです。

では、活動された皆さんの感想をお伝えします。

<橋村さんより>

今回、訪問させていただきました所は、被災で仮住まい、そして新居に引っ越しされたところでした。

今回、訪問させていただきました所は、被災で仮住まい、そして新居に引っ越しされたところでした。

そして帰りには輪島地区で大規模な火災のあった朝市通りにも寄せさせていただくこともできました。とても心痛むものでしたが、施設の皆さまからも被災状況からも共に、沢山の学びをいただくことができ貴重な体験となりました。

入居者さんからは「あったかいね~」「気持ちいいね~」「あなたも疲れるでしょう♡少し休みなさい」「ありがとうね」と、私たちをねぎらう声かけや温かい言葉を沢山かけていただきました。また見よう見まねで、私たちと一緒に職員の方からも入居者さんに触れていただくこともでき、たちまち和やかな雰囲気に♡終始笑顔が絶えませんでした。

何よりも最高だったのは、ほぼ全員の職員の方一人ひとりに、ゆっくり時間をかけてタッピングタッチを体験してもらうことができた ことです。この7ヵ月間、ご自身のこともあるだろうに入居者のため奮闘され、心身ともに疲労困憊の状態だったとお察しする皆さんに、タッピングタッチの温かさを身体中に感じてもらったことです。 「あっさりした~(すっきりした~・かるくなった~の意)」「なにこれ~不思議~!身体の痛みが和らいだ~楽になった~」「ずっと触っていて欲しい~」と口々に 言っていただき笑顔が絶えませんでした。

ことです。この7ヵ月間、ご自身のこともあるだろうに入居者のため奮闘され、心身ともに疲労困憊の状態だったとお察しする皆さんに、タッピングタッチの温かさを身体中に感じてもらったことです。 「あっさりした~(すっきりした~・かるくなった~の意)」「なにこれ~不思議~!身体の痛みが和らいだ~楽になった~」「ずっと触っていて欲しい~」と口々に 言っていただき笑顔が絶えませんでした。

「これからレクに取り入れたらいいね」「職員同士、皆でし合おう」とも。

そんな中、「疲れていらっしゃるんだなぁ」と30分間もさせていただいた方から手を止めることへの後ろ髪を引かれるような思い、手の感触、忘れられません。その職員の方とはハグをして施設を後にしました。

今回の体験は、こちらが幸せをいただきに行ったようでした。「巨大地震注意」発表の最中、誰しもいつ何が起こるかわかりません。何があってもお互い助け合いながら 生き抜くパワーもいただきました。

<渡邉さんより>

私の住む長野県と石川県は、北信越5県に含まれていて、2015年には北陸新幹線でつながったこともあり、距離は遠くても近しい気持ちがありました。今年の元旦に大きな地震があってから、ずっと能登で支援ができないかと思っていたのですが、タッピングタッチのボランティア活動が始まったと知り、あまり活動をしていない私ですが参加をお願いしました。

私の住む長野県と石川県は、北信越5県に含まれていて、2015年には北陸新幹線でつながったこともあり、距離は遠くても近しい気持ちがありました。今年の元旦に大きな地震があってから、ずっと能登で支援ができないかと思っていたのですが、タッピングタッチのボランティア活動が始まったと知り、あまり活動をしていない私ですが参加をお願いしました。

最近できたばかりの新しく快適な施設に伺いました。今に至るまで、どれだけ大変な環境だったか、職員の皆さんがどれだけ頑張っていらっしゃったか、ここからは想像ができません。入居者の方たちは様々な状態で、中には表情が乏しく言葉もなかなか発しない、ひじ掛け付きの椅子でないと座位が不安定な方も何人かいらっしゃいました。

地域の傾聴ボランティアでグループホームには何度も来訪していたので、タッピングタッチをどんな形で行えばいいのか、実はずっと心配でした。到着して、さあ始めましょう!という時、私は思った通り、椅子のセッティングから戸惑ってしまいました。「できる範囲で、できる部分に、少しでもゆったりした穏やかな時間を」という思いで、何人かの入居者の方たちにおこなって、2人のスタッフさんにも行いました。

お一人のスタッフの方は、先日交通事故で後ろから追突され首回りが不調だとおっしゃっていて、それは改善できないにしても、おこなっている間ずっとウトウトされていたので、その時間だけでも少し楽になって気持ちも休めたのでは、と思いました。

最後に98歳の女性の方からは震災当初のお話をお聴きしました。その時はその方の横に居て、お顔を見つつ両肩をタッチしながらの、ほぼ「傾聴ボランティア」になっていましたが、お許しください。「大変だったけれど今ここに居られてとてもありがたい」とその方はずっと笑顔でした。

最後に98歳の女性の方からは震災当初のお話をお聴きしました。その時はその方の横に居て、お顔を見つつ両肩をタッチしながらの、ほぼ「傾聴ボランティア」になっていましたが、お許しください。「大変だったけれど今ここに居られてとてもありがたい」とその方はずっと笑顔でした。

今回グループホームでタッピングタッチを行わせていただいて、私の中ではいくつかの反省と共に、課題ができました。様々な状況にある高齢者の方たちにもこのような時間を大切にしていただけたらと思います。

輪島地区への視察では、変わり果てた火事の爪痕、潰れた建物、途中の崩れた山肌と道路、見ているだけの自分は何もできないことを突きつけられている現状でした。

<山下さんより>

6月珠洲市あみだ湯様での活動(佛教大学主催イベントでタッピングタッチ~能登半島地震・被災地での活動③~)に続き、能登被災地でのタッピングタッチボランティアに再度参加させていただきました。今回はご入居者5名、職員1名にタッピングタッチをさせていただきました。

入居者の皆さんはケアの前に「すまないね~、ありがとう」と深々と頭を下げられました。最初の方はタッピングタッチの最中「ここの施設はいいよ。施設も新しいし職員も優しい」と穏やかな表情で話されました。終わった後は「気持ちよかったよ、あっさりした〜(方言でさっぱりしたの意)」と改めてお礼を言われました。次の方は「うちの子どもは優しい、孫も優しい。だけど最近は会えてなくて寂しい」と少々つらそうな表情をされました。終わった後は「もう終わり?気持ちよかった」と笑顔で返して下さいました。次の方は「気持ちいい、こんなの初めての経験だ。どこで習った?私にも教えてほしい。できるかな?」と、他の方にもして差し上げたいのか、習得にも前向きなコメントをいただきました。別の方は「気持ちいい、明日も来てやってくれるんだよね?」と言われ、今日だけの訪問だと話すと「そうか、しょうがないな。ありがとう」と残念そうな表情をされました。

入居者の皆さんはケアの前に「すまないね~、ありがとう」と深々と頭を下げられました。最初の方はタッピングタッチの最中「ここの施設はいいよ。施設も新しいし職員も優しい」と穏やかな表情で話されました。終わった後は「気持ちよかったよ、あっさりした〜(方言でさっぱりしたの意)」と改めてお礼を言われました。次の方は「うちの子どもは優しい、孫も優しい。だけど最近は会えてなくて寂しい」と少々つらそうな表情をされました。終わった後は「もう終わり?気持ちよかった」と笑顔で返して下さいました。次の方は「気持ちいい、こんなの初めての経験だ。どこで習った?私にも教えてほしい。できるかな?」と、他の方にもして差し上げたいのか、習得にも前向きなコメントをいただきました。別の方は「気持ちいい、明日も来てやってくれるんだよね?」と言われ、今日だけの訪問だと話すと「そうか、しょうがないな。ありがとう」と残念そうな表情をされました。

職員の方は「体が温かくなってきました、気持ちいいです。今までの疲れや、先週の引っ越しで疲れが溜まっていて…」と、被災後余儀なくされた施設移動、移動後の施設のやり繰り、先週の引っ越しから今日までのご苦労を短い言葉で表現された様に思いました。終わると「気持ちいいけど、今は仕事中なのでゆっくりした気分から抜けないと」と、弛緩モードから仕事モードに決意を振り絞って切り替えられていました。

職員の方は「体が温かくなってきました、気持ちいいです。今までの疲れや、先週の引っ越しで疲れが溜まっていて…」と、被災後余儀なくされた施設移動、移動後の施設のやり繰り、先週の引っ越しから今日までのご苦労を短い言葉で表現された様に思いました。終わると「気持ちいいけど、今は仕事中なのでゆっくりした気分から抜けないと」と、弛緩モードから仕事モードに決意を振り絞って切り替えられていました。

グループホームは、先週引っ越したとは思えないほど和やかな雰囲気でした。ご入居者と職員の皆さんが被災から今日まで、しっかりした信頼関係を築いてこられてきた故の雰囲気だと感じました。その中で皆さんにタッピングタッチを通してリラックスしていただいたり、束の間、被災から今までを振り返っていただいたりと、明日に向かっての気分転換のお役に立てたのではないかと思っています。

<平さんより>

今回の訪問では、スタッフさんたちにもゆっくりとタッピングタッチをうける体験をしてもらうことができました。トントンしながら、地震発生から約7ヶ月間、他の施設のホールを借りての、ご入居者との避難生活やケアの大変さ、ご自身の自宅の被災のことなど、お話をうかがいました。心身ともギリギリの状態がつづいていたのだろうと感じ、労う言葉をさがしながらタッピングタッチさせていただき「あっさりした~(能登の方言でスッキリしたという意味)」といってもらえたときは、ほっとしました。

今回の訪問では、スタッフさんたちにもゆっくりとタッピングタッチをうける体験をしてもらうことができました。トントンしながら、地震発生から約7ヶ月間、他の施設のホールを借りての、ご入居者との避難生活やケアの大変さ、ご自身の自宅の被災のことなど、お話をうかがいました。心身ともギリギリの状態がつづいていたのだろうと感じ、労う言葉をさがしながらタッピングタッチさせていただき「あっさりした~(能登の方言でスッキリしたという意味)」といってもらえたときは、ほっとしました。

私の実家の父(95歳)が、最近、高齢者施設に入所したばかりなので、利用者家族の立場も重なって、みなさんが、被災の困難を乗り越えて、今元気でいらっしゃることが本当にありがたい気持ちでいっぱいでした。

私の実家の父(95歳)が、最近、高齢者施設に入所したばかりなので、利用者家族の立場も重なって、みなさんが、被災の困難を乗り越えて、今元気でいらっしゃることが本当にありがたい気持ちでいっぱいでした。

7月、8月と高齢者や障がい者施設を訪問し、改めて災害時の被災地への専門職の派遣や、ケアに必要な物資の支援がとても重要なことがわかりました。

また、どの施設の管理者さんや職員さんも、能登福祉救援ボランティアネットワークのコーディネーターさんをとても信頼されてお話しされている様子を見て、現場の状況やニーズをよく聞いて、見て、関係性をつくりながらサポートすることや、継続して支援できるネットワークの存在の大切さを学びました。そのベースの支援活動や信頼関係のうえで、私たちのタッピングタッチも効果的にさせていただけたのだなと思い感謝しています。

また、どの施設の管理者さんや職員さんも、能登福祉救援ボランティアネットワークのコーディネーターさんをとても信頼されてお話しされている様子を見て、現場の状況やニーズをよく聞いて、見て、関係性をつくりながらサポートすることや、継続して支援できるネットワークの存在の大切さを学びました。そのベースの支援活動や信頼関係のうえで、私たちのタッピングタッチも効果的にさせていただけたのだなと思い感謝しています。

<さいごに>

3月、5月、6月、7月、8月と5回にわたり、能登半島地震の被災地にお伺いしてタッピングタッチのケアをお届けしてきました。毎回違う場所で、違う対象の方々にケアをしました。

3月、5月、6月、7月、8月と5回にわたり、能登半島地震の被災地にお伺いしてタッピングタッチのケアをお届けしてきました。毎回違う場所で、違う対象の方々にケアをしました。

お一人ずつに基本形をさせてもらったり、体験会にしたり、基礎講座Aをしたり。タッピングタッチが、どんな場所でも、どんな方へも、どんな場面にも活用できるということを実感できる経験でした。

「被災地の方に何かしたい」という思いで、全国からインストラクターさんがご連絡くださって、12名(延べ19名)の方が活動されました。金沢駅で初対面という方もたくさんいらっしゃいましたが、皆さん「思いはひとつ」、協力しあって良い時間を作ってくださいました。

「ぜひ参加したい」とご連絡いただいたにもかかわらず、日程等があわず、ご参加いただけなかった方も多くおられました。

「ぜひ参加したい」とご連絡いただいたにもかかわらず、日程等があわず、ご参加いただけなかった方も多くおられました。

今回、私たちが活動できたのは、能登福祉救援ボランティアネットワークの方々が発災直後から被災地に入り、被災地域の皆さんのニーズにきめ細かく対応しておられたからです。訪問先でも全面的にバックアップしていただき、心から感謝申し上げます。

神戸・鈴木貴子

いろいろな場所で、いろいろな人へ、そして猫ちゃんにもタッピングタッチをしている「ほっこり会」の7月、8月の報告です(=^・^=)

いろいろな場所で、いろいろな人へ、そして猫ちゃんにもタッピングタッチをしている「ほっこり会」の7月、8月の報告です(=^・^=)

その他、7月に能登半島の被災者支援に行かれた井上さんのお話を、たくさんの写真を見せていただきながらお聞きしました。

その他、7月に能登半島の被災者支援に行かれた井上さんのお話を、たくさんの写真を見せていただきながらお聞きしました。 近況報告

近況報告 ・認定インストラクターの試験が気になっています。

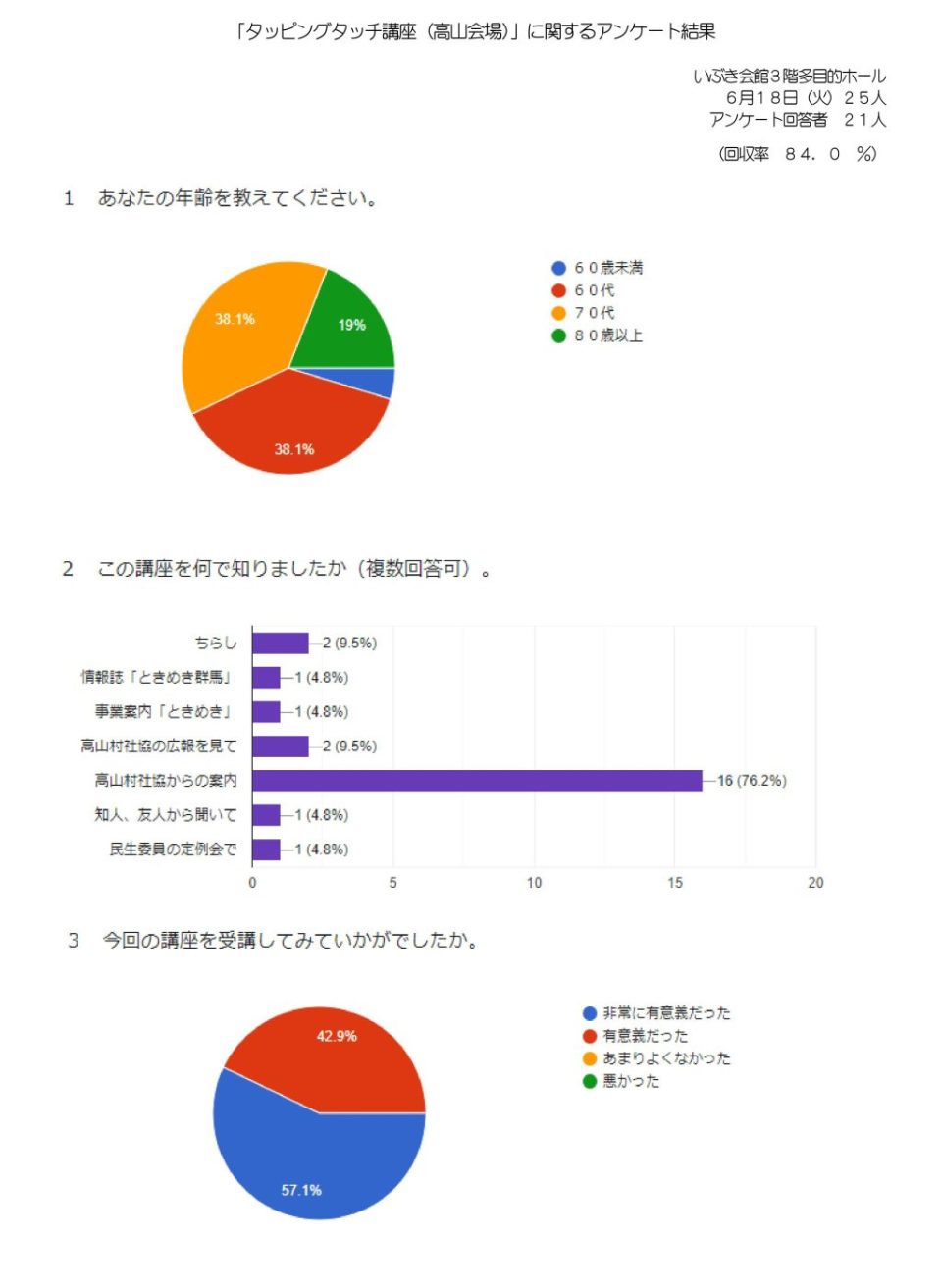

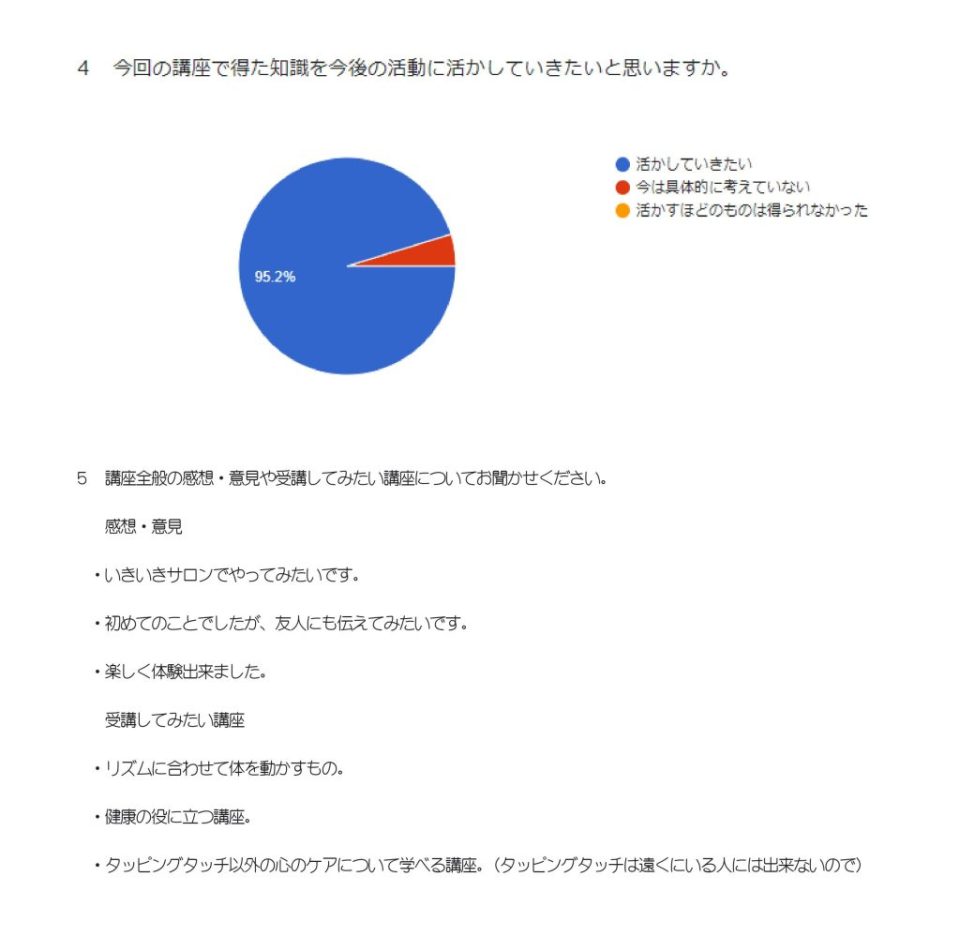

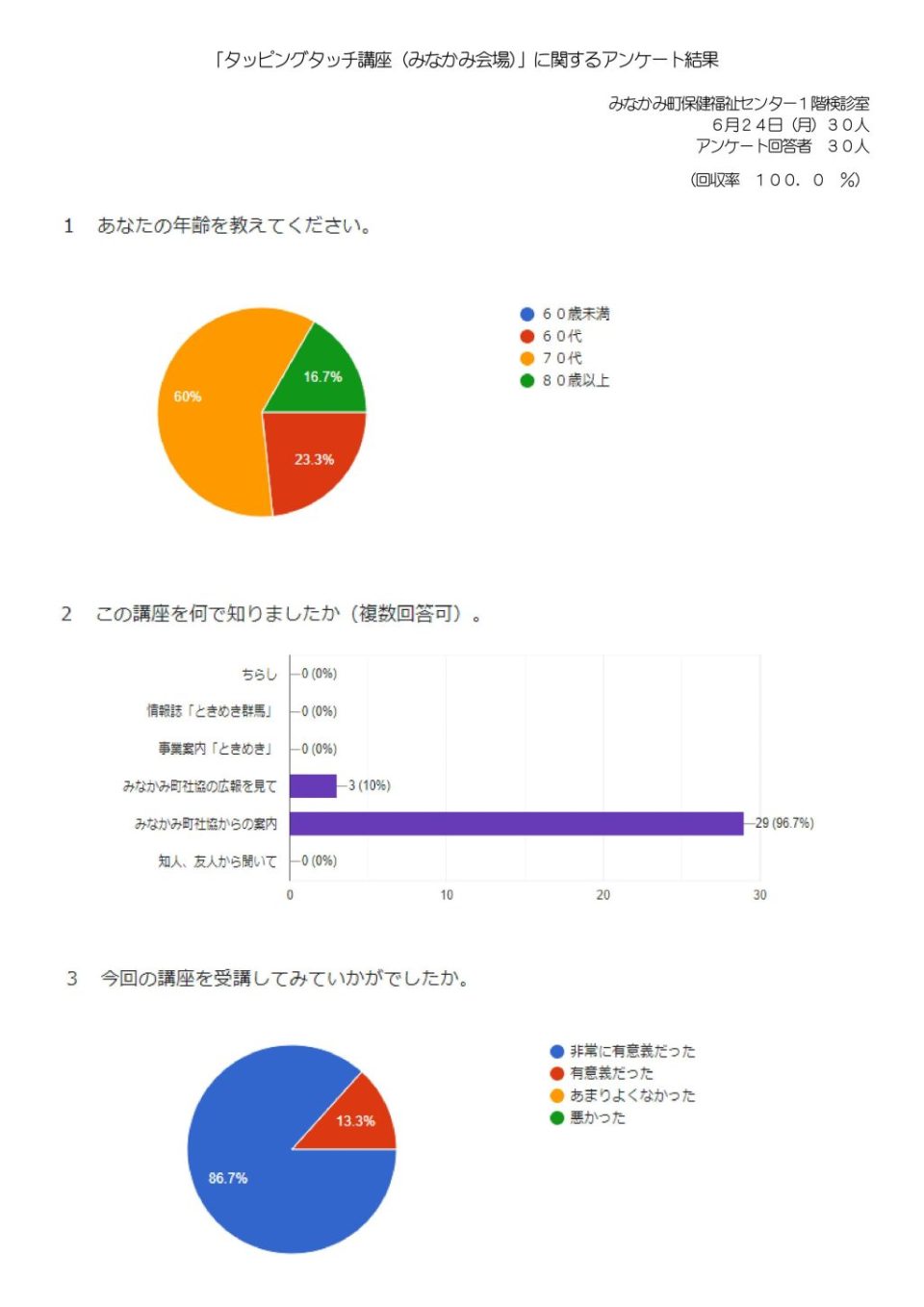

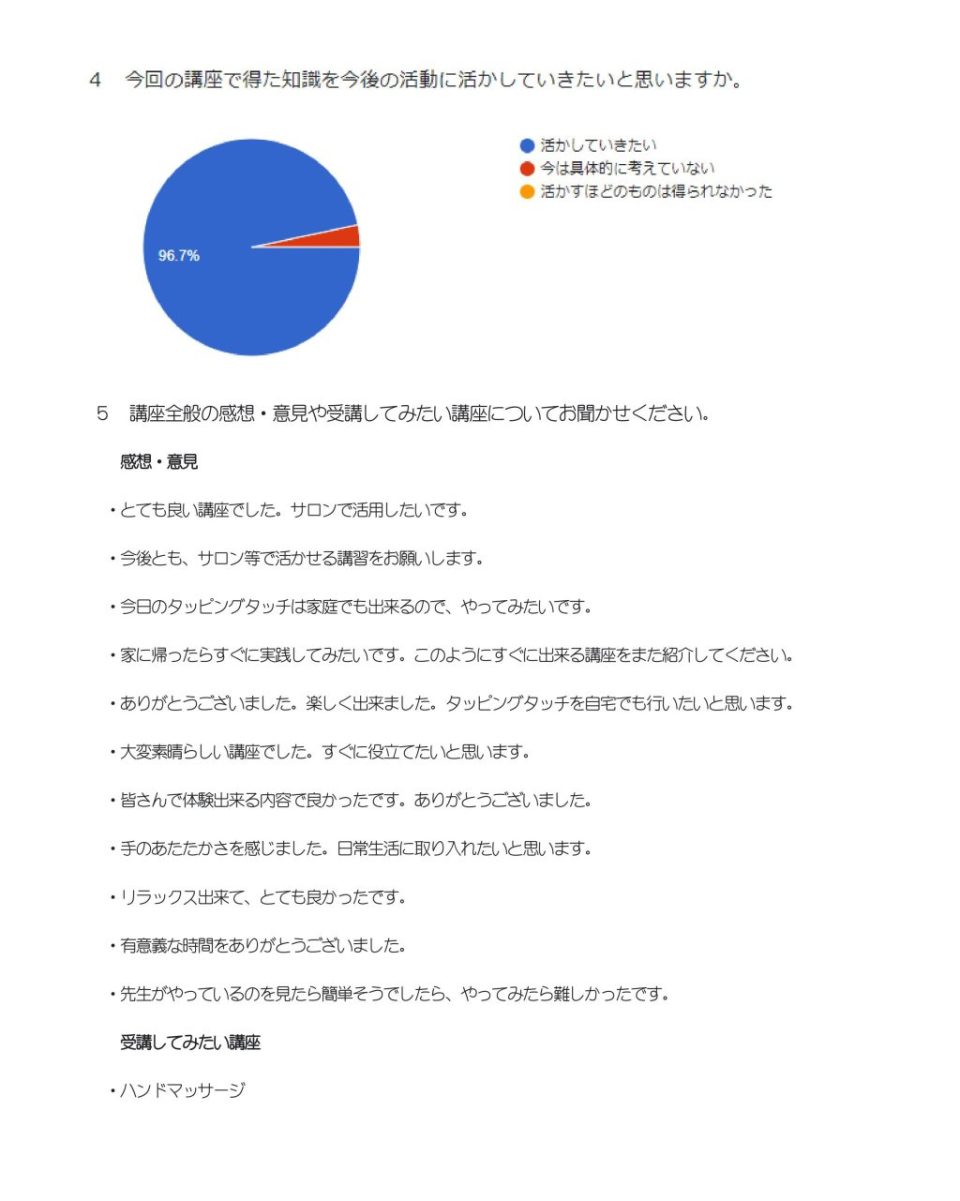

・認定インストラクターの試験が気になっています。 群馬県長寿社会づくり財団より、今年もタッピングタッチ基礎講座の依頼がありました。アンケートと写真をいただいたのでご紹介します。

群馬県長寿社会づくり財団より、今年もタッピングタッチ基礎講座の依頼がありました。アンケートと写真をいただいたのでご紹介します。

3月から5回にわたり、能登半島のグループホームや避難所、障がいを持つ方の就労支援事業所や特別養護老人ホーム、お風呂屋さんでの大学主催のイベントなど多岐にわたる場所でインストラクターがタッピングタッチによる支援をしてきました。被災地支援ー>

3月から5回にわたり、能登半島のグループホームや避難所、障がいを持つ方の就労支援事業所や特別養護老人ホーム、お風呂屋さんでの大学主催のイベントなど多岐にわたる場所でインストラクターがタッピングタッチによる支援をしてきました。被災地支援ー> 子どもたちも不安を抱えています。ニュースや大人の反応に敏感です。

子どもたちも不安を抱えています。ニュースや大人の反応に敏感です。

発災初日から、同系列の障害者施設の多目的ホールに避難されていました。新築の施設がこの度完成し、前週にお引っ越しされたところでしたので、コーディネーターの後藤さんから「何かサプライズでお祝いできれば!」と声をかけていただき、バルーンアートで花束をプレゼントすることに。また、ご入居者のお部屋に「彩りを添えられたら」とお一人ずつに小さなお花のバルーンを作りました。

発災初日から、同系列の障害者施設の多目的ホールに避難されていました。新築の施設がこの度完成し、前週にお引っ越しされたところでしたので、コーディネーターの後藤さんから「何かサプライズでお祝いできれば!」と声をかけていただき、バルーンアートで花束をプレゼントすることに。また、ご入居者のお部屋に「彩りを添えられたら」とお一人ずつに小さなお花のバルーンを作りました。

今回、訪問させていただきました所は、被災で仮住まい、そして新居に引っ越しされたところでした。

今回、訪問させていただきました所は、被災で仮住まい、そして新居に引っ越しされたところでした。 ことです。この7ヵ月間、ご自身のこともあるだろうに入居者のため奮闘され、心身ともに疲労困憊の状態だったとお察しする皆さんに、タッピングタッチの温かさを身体中に感じてもらったことです。 「あっさりした~(すっきりした~・かるくなった~の意)」「なにこれ~不思議~!身体の痛みが和らいだ~楽になった~」「ずっと触っていて欲しい~」と口々に 言っていただき笑顔が絶えませんでした。

ことです。この7ヵ月間、ご自身のこともあるだろうに入居者のため奮闘され、心身ともに疲労困憊の状態だったとお察しする皆さんに、タッピングタッチの温かさを身体中に感じてもらったことです。 「あっさりした~(すっきりした~・かるくなった~の意)」「なにこれ~不思議~!身体の痛みが和らいだ~楽になった~」「ずっと触っていて欲しい~」と口々に 言っていただき笑顔が絶えませんでした。  私の住む長野県と石川県は、北信越5県に含まれていて、2015年には北陸新幹線でつながったこともあり、距離は遠くても近しい気持ちがありました。

私の住む長野県と石川県は、北信越5県に含まれていて、2015年には北陸新幹線でつながったこともあり、距離は遠くても近しい気持ちがありました。 最後に98歳の女性の方からは震災当初のお話をお聴きしました。

最後に98歳の女性の方からは震災当初のお話をお聴きしました。 入居者の皆さんはケアの前に「すまないね~、ありがとう」と深々と頭を下げられました。最初の方はタッピングタッチの最中「ここの施設はいいよ。施設も新しいし職員も優しい」と穏やかな表情で話されました。終わった後は「気持ちよかったよ、あっさりした〜(方言でさっぱりしたの意)」と改めてお礼を言われました。次の方は「うちの子どもは優しい、孫も優しい。だけど最近は会えてなくて寂しい」と少々つらそうな表情をされました。終わった後は「もう終わり?気持ちよかった」と笑顔で返して下さいました。次の方は「気持ちいい、こんなの初めての経験だ。どこで習った?私にも教えてほしい。できるかな?」と、他の方にもして差し上げたいのか、習得にも前向きなコメントをいただきました。別の方は「気持ちいい、明日も来てやってくれるんだよね?」と言われ、今日だけの訪問だと話すと「そうか、しょうがないな。ありがとう」と残念そうな表情をされました。

入居者の皆さんはケアの前に「すまないね~、ありがとう」と深々と頭を下げられました。最初の方はタッピングタッチの最中「ここの施設はいいよ。施設も新しいし職員も優しい」と穏やかな表情で話されました。終わった後は「気持ちよかったよ、あっさりした〜(方言でさっぱりしたの意)」と改めてお礼を言われました。次の方は「うちの子どもは優しい、孫も優しい。だけど最近は会えてなくて寂しい」と少々つらそうな表情をされました。終わった後は「もう終わり?気持ちよかった」と笑顔で返して下さいました。次の方は「気持ちいい、こんなの初めての経験だ。どこで習った?私にも教えてほしい。できるかな?」と、他の方にもして差し上げたいのか、習得にも前向きなコメントをいただきました。別の方は「気持ちいい、明日も来てやってくれるんだよね?」と言われ、今日だけの訪問だと話すと「そうか、しょうがないな。ありがとう」と残念そうな表情をされました。 職員の方は「体が温かくなってきました、気持ちいいです。今までの疲れや、先週の引っ越しで疲れが溜まっていて…」と、被災後余儀なくされた施設移動、移動後の施設のやり繰り、先週の引っ越しから今日までのご苦労を短い言葉で表現された様に思いました。終わると「気持ちいいけど、今は仕事中なのでゆっくりした気分から抜けないと」と、弛緩モードから仕事モードに決意を振り絞って切り替えられていました。

職員の方は「体が温かくなってきました、気持ちいいです。今までの疲れや、先週の引っ越しで疲れが溜まっていて…」と、被災後余儀なくされた施設移動、移動後の施設のやり繰り、先週の引っ越しから今日までのご苦労を短い言葉で表現された様に思いました。終わると「気持ちいいけど、今は仕事中なのでゆっくりした気分から抜けないと」と、弛緩モードから仕事モードに決意を振り絞って切り替えられていました。 今回の訪問では、スタッフさんたちにもゆっくりとタッピングタッチをうける体験をしてもらうことができました。トントンしながら、地震発生から約7ヶ月間、他の施設のホールを借りての、ご入居者との避難生活やケアの大変さ、ご自身の自宅の被災のことなど、お話をうかがいました。心身ともギリギリの状態がつづいていたのだろうと感じ、労う言葉をさがしながらタッピングタッチさせていただき「あっさりした~(能登の方言でスッキリしたという意味)」といってもらえたときは、ほっとしました。

今回の訪問では、スタッフさんたちにもゆっくりとタッピングタッチをうける体験をしてもらうことができました。トントンしながら、地震発生から約7ヶ月間、他の施設のホールを借りての、ご入居者との避難生活やケアの大変さ、ご自身の自宅の被災のことなど、お話をうかがいました。心身ともギリギリの状態がつづいていたのだろうと感じ、労う言葉をさがしながらタッピングタッチさせていただき「あっさりした~(能登の方言でスッキリしたという意味)」といってもらえたときは、ほっとしました。 私の実家の父(95歳)が、最近、高齢者施設に入所したばかりなので、利用者家族の立場も重なって、みなさんが、被災の困難を乗り越えて、今元気でいらっしゃることが本当にありがたい気持ちでいっぱいでした。

私の実家の父(95歳)が、最近、高齢者施設に入所したばかりなので、利用者家族の立場も重なって、みなさんが、被災の困難を乗り越えて、今元気でいらっしゃることが本当にありがたい気持ちでいっぱいでした。 また、どの施設の管理者さんや職員さんも、能登福祉救援ボランティアネットワークのコーディネーターさんをとても信頼されてお話しされている様子を見て、現場の状況やニーズをよく聞いて、見て、関係性をつくりながらサポートすることや、継続して支援できるネットワークの存在の大切さを学びました。そのベースの支援活動や信頼関係のうえで、私たちのタッピングタッチも効果的にさせていただけたのだなと思い感謝しています。

また、どの施設の管理者さんや職員さんも、能登福祉救援ボランティアネットワークのコーディネーターさんをとても信頼されてお話しされている様子を見て、現場の状況やニーズをよく聞いて、見て、関係性をつくりながらサポートすることや、継続して支援できるネットワークの存在の大切さを学びました。そのベースの支援活動や信頼関係のうえで、私たちのタッピングタッチも効果的にさせていただけたのだなと思い感謝しています。 3月、5月、6月、7月、8月と5回にわたり、能登半島地震の被災地にお伺いしてタッピングタッチのケアをお届けしてきました。毎回違う場所で、違う対象の方々にケアをしました。

3月、5月、6月、7月、8月と5回にわたり、能登半島地震の被災地にお伺いしてタッピングタッチのケアをお届けしてきました。毎回違う場所で、違う対象の方々にケアをしました。 「ぜひ参加したい」とご連絡いただいたにもかかわらず、日程等があわず、ご参加いただけなかった方も多くおられました。

「ぜひ参加したい」とご連絡いただいたにもかかわらず、日程等があわず、ご参加いただけなかった方も多くおられました。

・眠くて涙涙、鼻水、涙涙、鼻水でした。眠いんだけど、

・眠くて涙涙、鼻水、涙涙、鼻水でした。眠いんだけど、 ・佐々木さんのガイドは、みんな、

・佐々木さんのガイドは、みんな、

もやもやとした不安を言葉にするのは、難しいですね。

もやもやとした不安を言葉にするのは、難しいですね。 2家族の親子と、会員さん1名、インストラクター2名の計8名が参加しました。今回は以下の順番で行いました。①腕だけ散歩5ステップ ②紙芝居『タッピングタッチのなかまたち』 ③親子同士でタッピングタッチ(一人で参加の方はセルフタッピング) ④休憩の後、親子でのタッピングタッチ体験会の写真を見ていただき ⑤最後はネコの足ふみバージョンでセルフケアをしました。

2家族の親子と、会員さん1名、インストラクター2名の計8名が参加しました。今回は以下の順番で行いました。①腕だけ散歩5ステップ ②紙芝居『タッピングタッチのなかまたち』 ③親子同士でタッピングタッチ(一人で参加の方はセルフタッピング) ④休憩の後、親子でのタッピングタッチ体験会の写真を見ていただき ⑤最後はネコの足ふみバージョンでセルフケアをしました。 紙芝居を見た後、簡単に自己紹介をしました。

紙芝居を見た後、簡単に自己紹介をしました。 ガイドに合わせて、お母さんたちはお子さんにふれました。少しするとRくんは、お母さんの背中にまわってやってあげているようでした。やがていつの間にか弟のDくんがお母さんのお膝にいて、タッピングタッチされていました。

ガイドに合わせて、お母さんたちはお子さんにふれました。少しするとRくんは、お母さんの背中にまわってやってあげているようでした。やがていつの間にか弟のDくんがお母さんのお膝にいて、タッピングタッチされていました。 「お母さんは、こんなに自分を大事にしてくれる。自分を大好きなんだな。」と“わずかな時間のふれあいを重ねること”で、子どもは感じとることができます。それを大事にして欲しいです。というお話もありました。

「お母さんは、こんなに自分を大事にしてくれる。自分を大好きなんだな。」と“わずかな時間のふれあいを重ねること”で、子どもは感じとることができます。それを大事にして欲しいです。というお話もありました。 インストラクターの植野さんは、「コロナ禍以降、タッピングタッチ親子講座をやめてしまっていましたが、今日の体験からやはり、ふれあいは大切と実感したので、再開したいです」と話されました。

インストラクターの植野さんは、「コロナ禍以降、タッピングタッチ親子講座をやめてしまっていましたが、今日の体験からやはり、ふれあいは大切と実感したので、再開したいです」と話されました。